一家三代的“精神账簿”

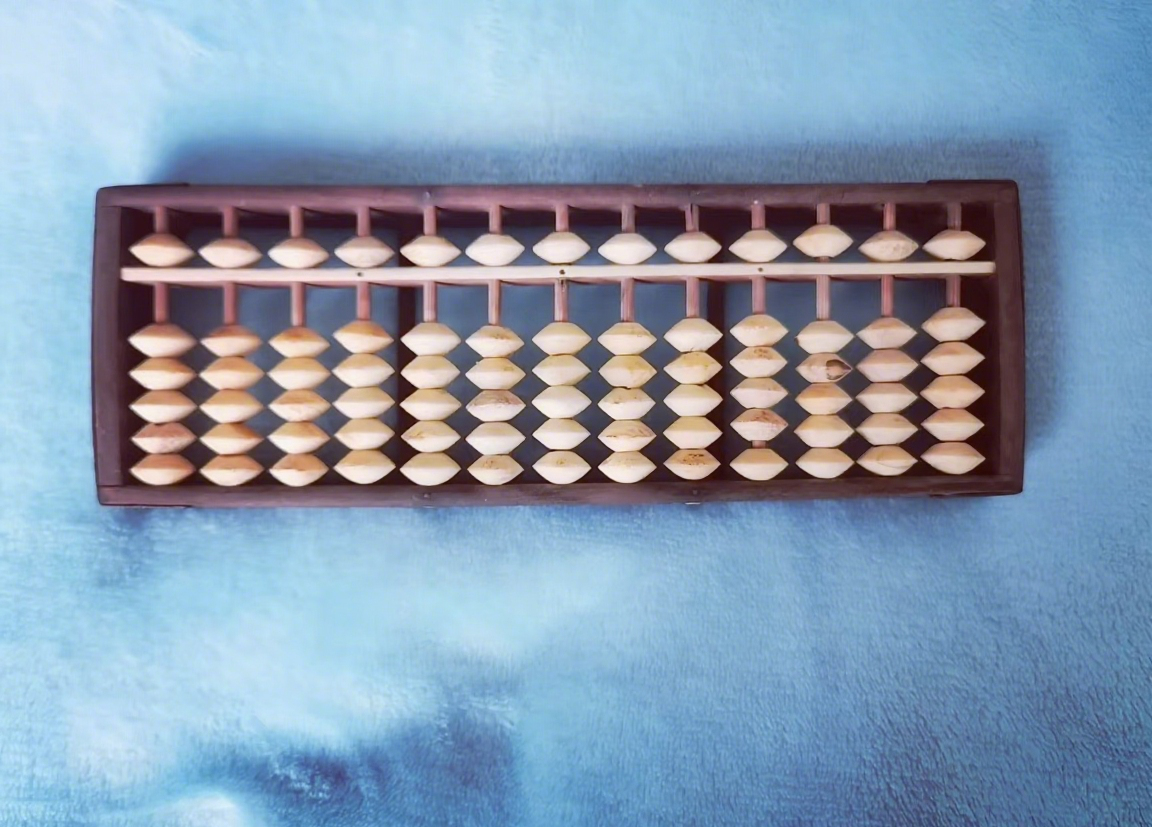

我书房的玻璃展柜里,并列陈放着一把50年代的红木算盘、一个90年代的卡西欧计算器、一张今年厦金大桥媒体开放日的采访证。它们互相照映,泛着温润的光,是我家三代人一脉相承的“精神账簿”。

那把红木算盘,是我姥爷曾经算账的工具。

“会计老王的算盘,比生产队的钟还准呢!”村里的百岁老人至今还记得,1958年姥爷蹲在田埂啃高粱面饼子时,总要把蓝布帽里的《辽宁日报》垫平——白癜风从帽檐下蔓延到脖颈,却遮不住他打算盘时眼里清亮的光。每天晚上煤油灯下,他佝偻的脊背在土墙上投出巨大的剪影,账本上的数字工整如列队的士兵。“公家的钱是铁锁,私人的手莫要伸。”这句常挂嘴边的话,被他用粉笔刻进保险柜门板的“公”字里,笔画深得能藏住月光。

那年深秋的某个夜晚,月光把曹石村的山道照得发白。十五岁的大舅蜷在板车上疼得打滚,姥姥攥着姥爷补丁摞补丁的衣襟:“用保险柜里的钱救救福德吧!”姥爷布满白斑的脸绷得铁青,中山装口袋里的黄铜钥匙硌得他肋骨生疼。“那是队里的命根子,谁也不能动。”姥爷说。“福德也是我的命根子!”姥姥哭了。

姥爷红着眼睛,不为所动,连夜把大舅送到县里医院。四十里山路上的露水打湿裤管,姥爷在县医院青砖地上,给主治大夫磕出带血的响头:“求您先救救我儿子吧,天亮一定还上钱!”

寅时的月光最懂人间疾苦。它照着姥爷深一脚浅一脚地踹开霜花,破棉鞋陷进泥坑时带起的冰碴子划破脚踝。全村四十七户的门环在寒夜里叮当作响,一沓皱巴巴的借条上按满姥爷鲜红的手印。天蒙蒙亮,他抱着裹在蓝布里的零碎钞票冲进缴费处,硬币在柜台上叮当作响……

“公家的钱是铁锁,私人的手莫要伸。”这句话姥爷身体力行地践行了一生。姥爷也是我母亲的精神图腾,她常说:“你姥爷的算盘珠子砸在粮袋上,比我剁饺子馅的声响还干脆。”

2009年,母亲到五公司曹妃甸煤码头预制场食堂做帮厨,工人们都知道她烙的家常饼外酥内软,但是他们不知道,每天晚上月光照进食堂,母亲都要拿着计算器在反复盘账:采买了哪些食材,预留了哪些存货,泔水桶里哪个菜倒掉的最多,哪个地方阳光好适合种菜,哪个地方卫生达标适合养家禽……

看着她每晚分析总结,在纸上写出一条条整改意见,我忍不住开口:“芝麻蒜皮的小细节,还能写出博士论文来?”母亲严肃地说:“老话说得好,吃不穷穿不穷,算计不到就受穷,咱们把成本控制下来,留下来多干点产值,大家多挣点钱不是更好吗?”后来,她竟然还独创出一套“双屏记账法”:左屏计算混凝土养护餐标补贴,右屏记录工人忌口信息。项目年终大会上,看着她受到项目领导表扬,笑得如孩童一般,我也感到十分自豪。

今年,我被临时借调到厦金大桥墩台预制厂,负责媒体开放日的宣传筹备。每个加班“爬格子”的夜晚,温润的月光都会穿过厦门双子塔漫上我的办公桌,不远处的漳州湾也传来阵阵船舶汽笛声。这样意境深远的氛围里,跨越时代的记忆总会不时涌上心头。恍惚间,手指敲击键盘的“啪啪”声,似乎与1958年的算珠声、2009年的计算器按键声相互交织;电脑旁的廉洁承诺书,也与姥爷中山装上月牙形补丁轮廓、母亲菜刀上的圆孔重叠在一起……

月光依旧清白。红木算盘四十八粒珠子记录的,从来不是简单的收支,而是一家人用六十年光阴写就的答案——真正的廉洁,是让每份托付都如月光,永葆澄明。(供稿:一航局五公司)