我的父亲黄传志

人物简介:黄传志(1951-2019),男,辽宁大连人,1971年9月参加工作,2011年10月退休,一航局港研院教授级高级工程师,交通运输部水运工程建设技术与标准专家。荣获天津市劳动模范、天津市五一劳动奖章、“七五”、“八五”、“十五”立功奖章和2014年天津敬业奉献好人等荣誉称号。

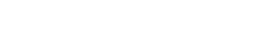

我的父亲叫黄传志,是我国第二代岩土力学工程研究者,被业内称为“岩土工程界的陈景润”。

父亲离开我已有6个春秋了。父亲的遗物中,最多的是图纸。这些图纸被岁月浸染,已然泛黄。这些泛黄的岁月,是父亲的一生。图纸上的写写画画,伴随着我的成长。

年幼时,全家住在单位分配的老房中。在那个物质匮乏的年代,老房虽老,却被视若珍宝。分房时,因为父亲是科研专家,分配时加了分,我们一家人才得以喜迁新居。

远远地记得,那是个夏日的午后,轰隆隆的蝉鸣透过窗纱扑入屋子。我午睡刚醒,抬眼就看到父亲蹲在墙角,拿着尺子测量。

“爸,你在干什么呢?”我不解地问。

“测测房子的裂缝,修修补补又三年。”父亲没抬头,回复了一句。

天热,汗水挂在父亲的脸上。不一会,就有汗滴滴在脖颈。父亲用毛巾一擦,继续测。测量完了,父亲在纸上比划起来。一会横着一道,一会竖着一笔。

“爸,刷一刷,盖一下就行了呗。”我不以为意。

“那哪行,有裂缝,可能是受力的结构问题。得弄清楚。再说,这是公家的房子,咱得保护好!”父亲没有停下手中的笔。画完了,父亲叫我过去,饶有兴致地给我讲解这些铅笔线里边的力学原理。年幼的我听不懂那些深奥的理论。

过后,母亲告诉我。父亲爱这所房子,不仅因为老屋为我们遮风避雨,更因为那是组织对父亲的信任和尊重。

在父亲的修修补补下,老房虽老,却一直被精心照料。同一个小区的房子,大多都有裂缝,老房却没有。偶尔出现的细小的裂纹,也会很快被父亲填补上。

在老房的日子紧紧巴巴。那时,父亲尚未取得大的科研突破。虽然已经是院里的老专家,但工资微薄。

九十年代迎来了“下海潮”。许多和父亲一样的科研专家下海经商,成为了街谈巷议中的“万元户”“大能人”。父亲因为技术精专,也有好多“下海”的机会,都被他拒绝了。他依旧守着他的老铅笔,专心致志地画着他的图纸。

在我的眼里,父亲“赶不上趟”,被时代淘汰了。特别是看着身边同学的父亲开着锃亮的轿车、搬进气派的新房,我难免心生羡慕,暗暗埋怨父亲太过迂腐。

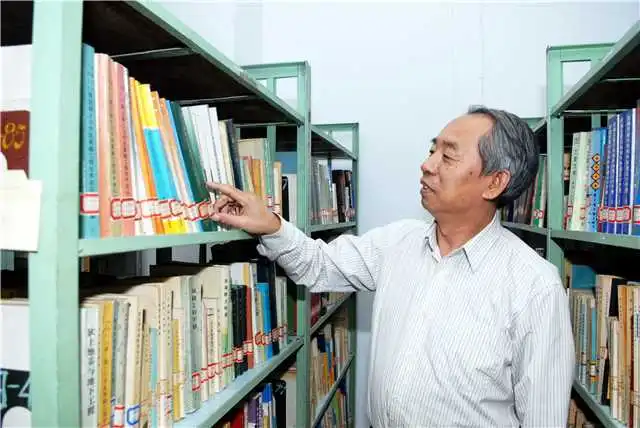

父亲的铅笔画依旧“沙沙”,和外边的喧闹格格不入。从初中开始,家里的夜,总有两盏灯亮着。一盏,是我学习的台灯;一盏,是父亲画图纸的台灯。透过虚掩的房门,我能够看到父亲握着铅笔的手,看到图纸上深浅不一的痕迹。

父亲的台灯,陪伴我度过了初、高中的求学时代。每每回想,都是一段静谧扎实的岁月。也是在这些点点滴滴中,建立起我对知识追逐的渴望和扎实的求学态度。点一盏夜灯,翻开一册书卷,这个习惯我至今保持着。

2007年,父亲对研究成果进行整理,形成了学术专著《土体极限分析理论与应用》。理论被纳入了《港口工程地基规范》,破解百年岩土理论难题,弥补了一项世界缺陷。

专著成型后,父亲在家里“摆了一桌”。那晚,一向不爱说话的父亲罕见地“外向”起来。他手里夹着香烟,眼中闪烁着激动的光芒,给家人讲了自己20年科研的历程。

在父亲讲述的过程中,我忽然看清他鬓角的白发。心中的有些东西像冰一样化了,我清晰地知道,原来那些被我以为是“遗老”的坚持,早已在时光里长成了沉默的山。

2019年4月16日23时15分,父亲去世了。

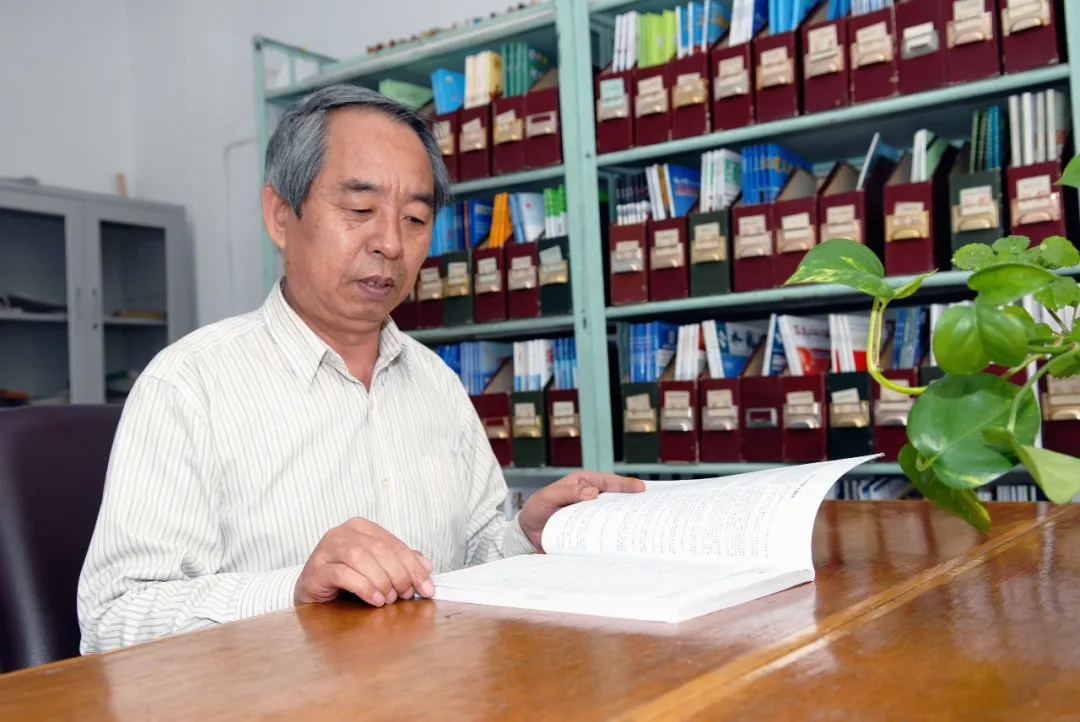

整理父亲的遗物时,我在书桌最底层的抽屉里发现了一摞图纸。这些纸张大小不一,有的边缘已经破损,却都被整齐地叠放在一起。每一张纸都正反两面写满了密密麻麻的公式和数据,字迹极其工整认真。

指尖摩挲着图纸的纹路,父亲的一生在记忆里慢慢舒展:他是老房午后专注的测量者,卷尺在墙壁上拉出的刻度,是岁月里最踏实的注脚;他是“下海”浪潮里清醒的守灯人,当商海的喧嚣撞进实验室,他坐“冷板凳”的选择比任何拒绝都坚定;他更是科研长夜里的追光者,铅笔在稿纸上划出的沙沙声,比任何掌声都让他心潮难平。

父亲的一生,把所有的热忱都揉进了图纸的墨线间,像老房墙壁,经岁月打磨得愈发清透——不贪浮名堆砌的高阁,不恋世俗追捧的热闹,只守着自己心中坚守的方寸天地。

如今,我也走上了科研岗位,每当面对诱惑或困难时,我总会想起父亲及他留下的图纸。这些无声的图纸就像一面镜子,时刻提醒着我要坚守初心。我将带着这份感悟,让这份家风代代相传……(供稿:一航局港研院)